台風7号と梅雨前線の影響で、九州では7月3日から降り続いた雨は同5日には中四国地方へ移動していました。6日から8日にかけて勢いは増し、11府県で大雨特別警報が発令されました。なかでも広島、岡山、愛媛では土砂災害も発生し、多数死傷者が出ているとのことで、DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害医療支援チーム)の出動命令が近隣県に発動されました。

9日に雨脚は収まりましたが、被害の実態が徐々に明らかになっていきました。特に広島県呉市、岡山県倉敷市では住居の被災のみならず医療機関も被災しており、地元の保健行政が破たん、避難所生活を強いられている住民も多く、医療、公衆衛生両面での支援が必要な状況になっており、13日に日本医師会よりJMAT(Japan Medical Association Disaster Assistance Team:日本医師会災害医療支援チーム)の派遣要請が出されました。当院は第2陣として出動することとなりました。関係スタッフと話し合い、医師2名(研修医1名と救急科科長)、看護師1名、薬剤師1名、事務職員1名で構成することとしました。

出発当日朝、機構理事長、院長、看護部長、事務部長以下病院幹部職員に見送られながら病院を出発し、新幹線、在来線を乗り換え、昼前に現地医療保健調整本部が設置されている倉敷市保健所に到着しました。福岡県からの派遣チームは最も被害が大きく、地元の住民が最も信頼している医師が孤軍奮闘している真備町の呉妹(くれせ)診療所で仮設診療所を設置し診療を継続してほしいという指示を受けました。倉敷市の医療保健調整本部では日本DMATや日本医師会から派遣されたロジスティック(業務調整)チームや日本赤十字社などが現地の情報収集と医療・公衆衛生のニーズの把握、支援の決定等を行っていました。

保健所から真備町へ移動しましたが、倉敷市街地はほとんど被災しておらず、真備町のみが河川の決壊により壊滅的な被害を受けていました。既に雨がやみ、水も引いて数日が経っていましたが、2階付近まで壁が茶色に変色している住居やひっくり返った自家用車が立ち並び、その住居から運び出された電化製品、家財道具その他が空き地や道路わきに瓦礫の山を築いていました。呉妹診療所では、第1陣として出動していたヨコクラ病院チームが活動していました。

真備町を南北に貫く幹線前に建っていた1階建ての診療所は屋根のソーラーパネル近くまで泥で汚れていました。瓦礫は2日前に自衛隊が優先的に撤去してくれ、前日に電気が通じたという状況下、白いテントに風よけを張っただけの仮設診療所に、7月中旬の照りつける日差しと、幹線道路を大型トラックや自家用車が走りすぎるたびに舞い上がる粉塵は容赦なく降りかかっていました。そのような環境の中、地域の住民が、定期内服薬が無くなった、自宅の片づけ中ゴミが目に入った、手や足をけがした、と言って来院されます。10分も車を走らせれば総合病院はあるのですが、40年近く現地で診療してきた院長の三村先生に厚い信頼を寄せているのでしょう。診療所内の片づけをされている先生や奥様と談笑して帰って行かれます。その総合病院も床上浸水を受け、診療を中止しており、仮設テントで救護班が診療を続けています。三村先生は80歳を過ぎておられ、被害状況を見て、当初は診療所をたたむ気持ちになっておられたようです。第1隊の横倉先生たちが診療の合間に診療所の片づけ、清掃を手伝ったそうです。当初は手伝ってもらうことも遠慮されていた中、持ち前の笑顔と元ラガーマンである体躯・体力を生かして少しずつ信頼関係を築き、先生方の心を開き、我々が到着したときには診療所を再開する意欲に満ち溢れておられました。

1日の診療を終え、倉敷市の医療保健調整本部に戻り、活動した全チームでその日の活動報告、次の日への課題等を話し合い、19時過ぎにホテルに帰る、という生活を3日間続けました。調整本部付きのスタッフはこの話し合いの後に関係各団体との会議があり、終わるのは連日22時頃であったと聞きました。

4日目の昼、第3陣として福岡から来た共立戸畑病院チームに引き継ぎをし、帰途に着きました。19時ごろ帰院したのですが、出発時と同様、機構理事長以下病院幹部職員のみならず、事務職員、看護師等に出迎えられました。何の事故もなく帰り着き、無事職務を全うでき、ほっとしました。翌日、呉妹診療所敷地内にエアコンを完備したプレハブの仮設診療所が設置されたそうです。

今でも真備町では仮住居で生活していらっしゃる方もいます。たった4日間で現地の方のために何かができたとは到底思っていませんが、帯同した研修医に災害時に必要とされる保健医療、また被災者の日常生活を見せられたことは、今後の成長に何かしら役立ってくれることと思います。

最後に、突然の災害派遣では、既に決まっている勤務を変更してメンバーを決定しなければなりません。派遣スタッフのみならず残って病院で勤務しているスタッフがいるからこそできる活動です。公的病院としての重要な役割のひとつと考えており、今後も継続できるよう体制を整えていきたいと考えています。

(2018年末、呉妹診療所では従来の診療所建物の復旧が済み、通常診療を再開されている、という報告を受けました。)

福岡市民病院は自治体病院として、これまで阪神淡路大震災、新潟県中越沖地震、東日本大震災時に医療班の派遣を行ってきました。平成17年の福岡県西方沖地震の際には、被災した玄海島の方々が仮設住宅に移られるまでの長期にわたり、避難所での医療活動を行った実績もあります。九州・沖縄各県の主な自治体病院では、地震等の災害発生時における「九州自治体病院災害時相互応援協定」を平成25年4月26日に締結しており、今回この協定に基づき熊本地震に対する医療支援活動を行いましたのでご報告致します。

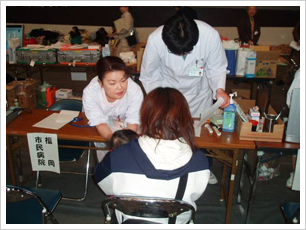

平成28年4月14日21時26分、熊本県熊本地方を震央とする、震源の深さ11km、気象庁マグニチュード(Mj)6.5の地震(後に前震と判明)が発生し、熊本県益城町で震度7が観測されました。福岡市民病院では前述の協定に基づき熊本市民病院へ連絡をとりましたが、この時点では特に支援の要請はない状況でした。さらにその28時間後の4月16日01時25分には、同じく熊本県熊本地方を震央とする、震源の深さ12km、Mj7.3の地震(本震)が発生し、熊本県西原村と益城町で震度7が観測されました。同日04時20分、熊本市民病院より医療機能が喪失したとの緊急連絡があり、救援支援物資の要請がありました。さらに16日06時には入院患者を他の病院へ移送のため、患者搬送車の派遣要請がありました。これらの要請をうけ、当院では16日07時30分、第1次支援車両、09時30分には第2次支援車両を派遣しました(表1)。4月18日からは医療班の派遣を開始し(飯塚市立病院1班を含む)、熊本市の本来の医療機能がほぼ復旧し、避難所が整理集約化され、熊本市の医療救護活動が収束された5月9日まで活動を継続しました(表2)。この医療班は熊本市民病院が担う熊本市東区における避難者に対する医療救護活動を援助するもので、当該地域における正確な避難者数の把握はされておりませんでしたが、当初は2万4000人から2万5000人もの避難された方々へ対応するものでした。東区内の避難所は熊本市が指定したものの他、50か所以上存在しており、さらにその他の公園や駐車場で車中泊をしている避難者も数多くいらっしゃいました。当院の救護班は、避難者数が最も多く2000名以上の方々が避難しておられた熊本県立東稜高等学校に協力をお願いし、そこに活動拠点をおき熊本市内で最も早く4月19日に保健室に仮設診療所を開設しました(図1)。我々は、①安全確保を第一とすること、②被災者や施設等に負担をかけないように、水・食料、宿泊等は自立すること、③被災者の健康管理のみならず、避難所の衛生状態にも気をくばること、④被災地域の医療機能の回復に伴い、仮設診療所等での診療活動自体が現地の医療を圧迫しかねないため、これを妨げないこと等を念頭におき活動を行いました。 日中は東稜高校をはじめ、当日指定された避難所数か所の巡回診療を行い、その他は24時間体制で東稜高校仮設診療所での1次救急診療を行いました。

活動拠点としたこの東稜高校では、大勢の在校生や卒業生がボランティア活動に取り組んでいました。自分達自身も被災者であるにも拘わらず、自らシフトを組んで24時間体制をとっていました。とてもよく統制がとれており、感心するとともに感動をおぼえました(図2)。今回の地震では避難所の他、車中泊をされている方々がとても多かった印象があります。そして深部静脈血栓症を生じた方が多かったように思います。障碍をもたれている方、認知症のある高齢者、妊婦さん、乳幼児、外国人、旅行者等の災害弱者とされる方々をピックアップし重点的に経過観察を行うことで、幸いなことに重篤な傷病者発生はありませんでした。

今回の活動は当院の大勢の職員の協力のもと実施することができました。食事や宿泊等、我々にとっても厳しい状況での活動でしたが、大変貴重な経験をさせて頂いたものと思います。今もなお避難所での大変な生活を余儀なくされておられる大勢の方々がいらっしゃいますが、一日でも早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

表1 初動班による救援支援物資搬送(平成28年4月16日)

| 第1次救援支援物資 (07時30分病院発) 医師 1名 看護師 2名 事務職員 2名 |

病院車 | 1台 | |

|---|---|---|---|

| 患者搬送車 | 1台 | ||

| 飲料水(2L×6本) | 35箱 | ||

| 食料 | 2527食 | ||

| アルファ米等 | 1095食 | ||

| スープ、補助食品等 | 306食 | ||

| 缶詰、保存食等 | 1126食 | ||

| 第2次救援支援物資 (09時30分病院発) 検査技師 1名 事務職員 2名 | 4tトラック | 1台 | |

| 伴走車 | 1台 | ||

| マット付簡易ベッド | 20台 | ||

| 災害用大型テント | 1式 | ||

| 発電機 | 1式 | ||

| ガソリン携行缶 | 1式 | ||

| 毛布 | 50枚 | ||

| 大型ブルーシート | |||

| シーツ・オムツ・寝間着 他 | |||

表2 派遣班内訳(平成28年4月16日~5月9日)

| 福岡市民病院 | 初動班1班(第1・2次救援支援物資搬送) 医療班10班 撤収班1班 |

|---|---|

| 飯塚市立病院 | 医療班1班(第5班) |

| 医療班基本構成 | 医師 看護師 薬剤師 事務職員 初期臨床研修医(第6-11班) |

| 派遣期間 | 原則2泊3日 |

平成23年3月11日、東北地方に大震災が発生しました。福岡市民病院では福岡市立の自治体病院として、これまで阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震時に医療班の派遣を行ってきました。平成17年の福岡県西方沖地震の際には、被災した玄海島の皆さんが仮設住宅に移られるまでの長期にわたり、避難所での医療活動を行った実績があります。今回の東日本大震災では4月18日から21日までの間、日本医師会による災害医療チーム(JMAT)として被災地へ派遣されました。

平成23年3月11日、東北地方に大震災が発生しました。福岡市民病院では福岡市立の自治体病院として、これまで阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震時に医療班の派遣を行ってきました。平成17年の福岡県西方沖地震の際には、被災した玄海島の皆さんが仮設住宅に移られるまでの長期にわたり、避難所での医療活動を行った実績があります。今回の東日本大震災では4月18日から21日までの間、日本医師会による災害医療チーム(JMAT)として被災地へ派遣されました。

派遣班は医師1名、看護師2名、薬剤師1名、事務職1名の構成としました。派遣先は福島県相馬郡新地町で、福島県の北端で宮城県との県境に位置する場所でした。東海第一原子力発電所からは北へ約50kmの地域です。人口は4月1日の時点で8277人(前月比マイナス110人)の町で、4月20日時点での被害状況は、死者は91名、行方不明者は25名、家屋の全半壊は501棟でした。

被災現場ですが、地震よりも津波による被害の方が甚大で、津波が襲った地域は、恐ろしいほど壊滅されつくされており言葉を失ってしまう状況でした。5mの津波にたえる防波堤や港の設備は完全に破壊され、JR新地駅の駅舎は流され、ホームをつなぐ陸橋だけが残っていました。線路もなくなってしまい、ぐにゃっと曲った列車が横たわっていました。

4月20日時点での避難者数は581名で、避難所は5か所ありました。新地町では当初最大約2500人もの方々が避難所生活をされていたそうです。

医療班の活動内容は、①現地の保健師や他県から派遣されていた保健師と情報交換を行い被災地住民の健康管理を行うこと。②新地町役場に設置された仮設診療所での診療活動を行うこと。③避難所を巡回して診療活動や健康相談を行うことでした。

仮設診療所や避難所での診療活動内容では、のべ46名の診療をおこないました。継続的治療が必要と思われる患者さんは、できるだけ復旧した既存のクリニックへ通院するようにお願いして、私たち医療班は既存のクリニックの診療時間外の対応や、避難所における診療の必要な患者の発見に努めました。

4月20日時点での避難者数は581名で、避難所は5か所ありました。新地町では当初最大約2500人もの方々が避難所生活をされていたそうです。

医療班の活動内容は、①現地の保健師や他県から派遣されていた保健師と情報交換を行い被災地住民の健康管理を行うこと。②新地町役場に設置された仮設診療所での診療活動を行うこと。③避難所を巡回して診療活動や健康相談を行うことでした。

仮設診療所や避難所での診療活動内容では、のべ46名の診療をおこないました。継続的治療が必要と思われる患者さんは、できるだけ復旧した既存のクリニックへ通院するようにお願いして、私たち医療班は既存のクリニックの診療時間外の対応や、避難所における診療の必要な患者の発見に努めました。

避難所では、膝をついて避難住民の方々と同じ目線で接することや、いろいろな方法でコミュニケーションをとることを大切にしました。コミュニケーションをとりながら体の調子を尋ねたり血圧の測定をおこなってみると、実は様々な自覚症状を有しておられたり、収縮期250以上の測定不能な状態まで血圧が上がっている方を発見したりすることもできました。

大震災から1か月以上を経過したにもかかわらず、今なお避難所で不自由な生活を送っておられる方が多数いらっしゃいます。私たち派遣班がどこまで有効な医療を提供できたかわかりませんが、一部の方からは大変感謝して頂きました。また、私たち自身にとっても、本当に大変貴重な経験をさせて頂きました。とても言葉で言い表せないほど大変な状況が続いておりますが、一刻も早い復旧、復興をお祈り申しあげます。

平成21年5月16日、神戸において国内第一例目の患者発生があり、その翌日17日から当院発熱外来の活動を開始しました。

その後、7月22日福岡市が発熱外来の終了を発表し、以降は診療可能な一般医療機関での診療継続となりましたが、当院も【新型インフルエンザ専用診察室】に名称を変更し、駐車場に設置したプレハブ内での診療を継続しました。

その後、8月以降全国規模で急速に患者数が拡大した経過は、ご承知の通りです。当院では、平成22年3月5日をもってプレハブを閉鎖しましたが、それまでの間に合計で1534名の診療を行いました。

|

インフル陰性 |

インフル陽性 |

計 |

H21. 5/17~7/22 |

627 |

90(12.6%) |

717 |

H21.7.23~H22.3/5 |

581 |

236(28.9%) |

817 |

新型インフルエンザ蔓延期において病院の果たすべき役割には、(1)重症患者の診療(2)基礎疾患を持つ患者のインフルエンザ感染時の診療(3)入院患者あるいは外来通院患者への二次感染を予防して医療を継続することが挙げられます。当院も(3)への対応として専用診察室の運用を継続しましたが、当然(2)への対応として、透析や喘息といった基礎疾患を有する患者のインフルエンザ感染時入院受け入れの態勢も継続しました。

しかしながら、大人への感染率が思いのほか低く、病棟の一部を使用するのみの対応で済ませることが出来ました。

入院患者数は、平成21年6月の小児患者16名を含め、合計44名であり、幸い肺炎や意識障害などの重症化する例はありませんでした。

発熱外来を振り返り、以下に利点や課題をまとめてみました。

・病原性がはっきりしない感染症への対応として交通整理の役割

・インフルエンザ以外の患者への医療提供の確保

・検査キットや抗インフルエンザ薬の確保

・内科系以外の医師の協力

・当初は駐車場にテント設営し対応したが、患者・医療従事者双方に負担

・テント内でのウイルス暴露の危険性

・検査キット陰性者への対応(検査キット感度の問題も含めて)

・検査キット陽性者の隔離入院施設数の不足

・かかりつけ医療機関の診療拒否

・PCR検査による確認検査結果が出るまでの待ち時間の長さ

・発熱外来を閉じるタイミング

幸い、この10ヶ月間に当院スタッフに一人の院内感染者も出すことなく、対応することができました。3月5日の【新型インフルエンザ専用診察室】閉鎖にあたり、関わった全てのスタッフ・関係者の方に深く感謝の念を抱いた次第です。しかし、今回の新型インフルエンザは完全に終息したわけではなく、現在小康状態にあると考えられています。今後の再流行の可能性を常に念頭において、この経験を踏まえた体制や感染防止対策を構築していく必要があると考えています。

マグニチュード6.8をもたらした新潟県中越沖地震の発生から17日目の2007年8月2日、福岡市民病院医療活動班5名は柏崎市に入りました。市内の主な道路は一応通れる状態となっていましたが、亀裂や段差、陥没はあるし、古い瓦屋根の家は傾いていたりペシャンコに倒壊しているところもあります。道路はいたるところ工事中で復旧作業の車両ばかりが目立ちます。急ピッチで進んでいる復旧作業も電気・水道はほぼ100%使用でき、仮設住宅の建設も進んでいるのとは反対にガスの供給は25%と進まない状況もあるなど地震の大きさと復旧の難しさを感じながらの被災地入りでした。

各地から来ている医療班はシフトを組んで交代で避難所を回ります。活動時間は13時から21時の間で(昼間は復旧作業や仕事に出かけている方が多いため夜間も巡回します)夕方に全員が集まってミーティングを行い情報交換や申し送りを行います。地震発生後1万人を超えた避難者は8月2日の時点で市内と刈羽村で約1300名、避難所50箇所となっており、私たちはそのうち6~7箇所を4日間担当しました。

地震から日がたっており、私たちに何ができるのか、という不安はありましたが、長期になれば急性期と違った心身の不調も出てきますし、避難所に残っておられるかたは高齢者や持病をもっている方も多いです。「どうもないよ」と言われても話しをよく聞くと今後や健康に対する不安、避難所生活の不自由さを訴えてこられる方が多かったです。そんな中、私たちのチームはなるべく多くの方に声を掛け医師、事務、薬剤師、看護師それぞれが力を発揮し、チームワークのとれた活動ができたように思います。

今回の活動や報道を通して災害医療支援は経験をいかし良くなってきている、というのが素直な感想です。今度の地震発生後にはDMATが急行し救援活動にあたったと聞きますし、多くの避難所には保健師が常駐し健康状態に目配りしています。エコノミークラス症候群や熱中症予防の対策も早くから行われていました。それに避難所では私たちのような医療班の巡回を毎日行っています。被災地からの派遣要請に応じて様々なグループからの支援ができる体制が整ってきていると感じました。

避難所で話した方のほとんどは今の状況は大変だがいろんな人に助けられてありがたいとおっしゃっていました。被災者は色々な不安をもっているでしょうが復旧のために大勢の人が立ち上がり応援していることが被災者に安心と勇気を与えていると感じた活動でした。

平成17年3月20日、日曜日の福岡を襲った福岡県西方沖地震により、大きな被害を受けた玄界島の住民の方々が、九電記念体育館での避難生活を余儀なくされました。今回私たちは、九電記念体育館に仮設の診療所を設置して被災者の方々の診療にたずさわる、という貴重な機会を経験させていただきました。

福岡では未曾有の大地震発生にもかかわらず、幸い市民病院には特に大きな被害も無く、市の対策会議で緊急招集の解除が決定されるまで待つよう指示があり、院内で待機していました。

その頃にはテレビ映像で玄界島の状況が映し出されていましたが、我々市民病院の医師は交代で玄界島診療所での診療にあたった経験がありましたので、その被害の大きさはとても他人事と思えませんでした。16時頃、被害の大きかった玄界島住民が全島避難し、九電記念体育館に入ることに決定したので、私を含めて医師2人、看護師2人で急遽派遣となりました。

17時頃体育館に到着。入り口は人だかりがあり、既に島民が到着しているのかと思いきや、マスコミの人達だったのでビックリしましたが、とりあえず血圧計と体温計と僅かな薬の持参のみで、イスと机で診療所を開設し待機しているところに、島民の方々が到着となりました。今回、受傷がはっきりしている方々は港に着いた段階で、医療機関に搬送されていましたので、体育館の現場ではトリアージの必要もなく、片隅に診療・相談の窓口を設置しての対応となりました。

直後から、打撲といった直接的な被害よりも、心配や恐怖心から血圧が上昇してはいないかと気にされたり、風邪気味であったり、夜眠れないのではないかと不安がられたり、あるいは常用薬を持ち出せなかったと心配されたり、当日はかなりの数の方々が来られました。今回は内容的には、内科的な対応が必要な方達が多かったようでした。

とにかく白衣姿の医療スタッフがその場所にいるということが、安心感を与えるためにも先ず必要なことなのだ、ということを痛感しました。その後一晩中体育館内で待機していましたが、いたる所で眠れずに体を起こしている人、ひそひそと話しをされる人の影を数多く見るような状況で、とても心苦しくなる夜でした。

その後、住民の方々が仮設住宅に移るまでの一ヶ月強にわたり、玄界島診療所の先生への協力という形で診療は継続され、市民病院から交代で、特に夜間と休日の対応を行いましたが、その間やや季節はずれのインフルエンザの流行があったり、長期の集団生活によるストレスからくる体調不良があったり、等々入院治療が必要となる方々も決して少なくなく、継続した対応の必要性を感じました。

近年、様々な自然災害が発生しています。10年前の阪神・淡路大震災には当院からも人的派遣がありました。その後も、昨年10月の新潟県中越地震、12月のスマトラ島沖地震・津波、と立て続けに自然災害が発生しています。しかし、まさか福岡で、しかも地震が起きるとは誰も本気で考えてはいなかったでしょう。

今回の地震は、大規模災害に遭遇した際に自分はどう動けばよいのか、といった仕事に対する心構えを、深く考える契機になったと思います。大規模災害は、何も自然現象によるものだけではないでしょう。

くしくも、この原稿を書いている頃、JR福知山線の列車脱線事故が起こり、救急災害医療が大きく取り上げられていました。その中で、阪神・淡路大震災を経験していたことにより比較的スムースに救急対応出来た、と語る医療者の言葉が印象的でした。福岡でも、又いつ何が起きるかわかりません。

今後は災害医療が、極めて大事な医療の柱の一つになると思われます。体系的なシステムの整備が必要であることは勿論です。しかしながら、医療人一人ひとりがこれに大きく係わる心構えをもち、常に準備を怠らないようにしていくことが重要です。今回の経験を、大きな教訓としたいと思います。