当院のリハビリテーションは入院中の患者さんが対象となります。各診療科からの依頼で、主として整形外科・脳神経外科・外科の術後早期や、脳血管障害早期、循環器障害などです。ほぼ急性期疾患手術後あるいは治療開始後早期の比較的短い期間の疾患別リハビリテーション実施となります。スタッフは理学療法士7名、作業療法士4名、言語聴覚士1名、技術補助員2名で対応しています。

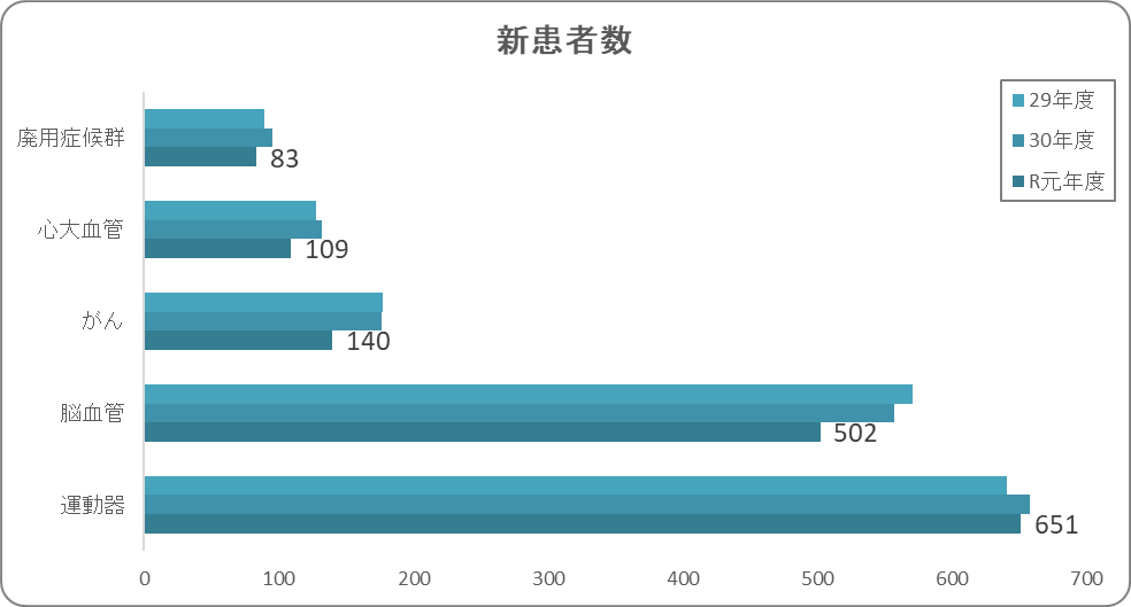

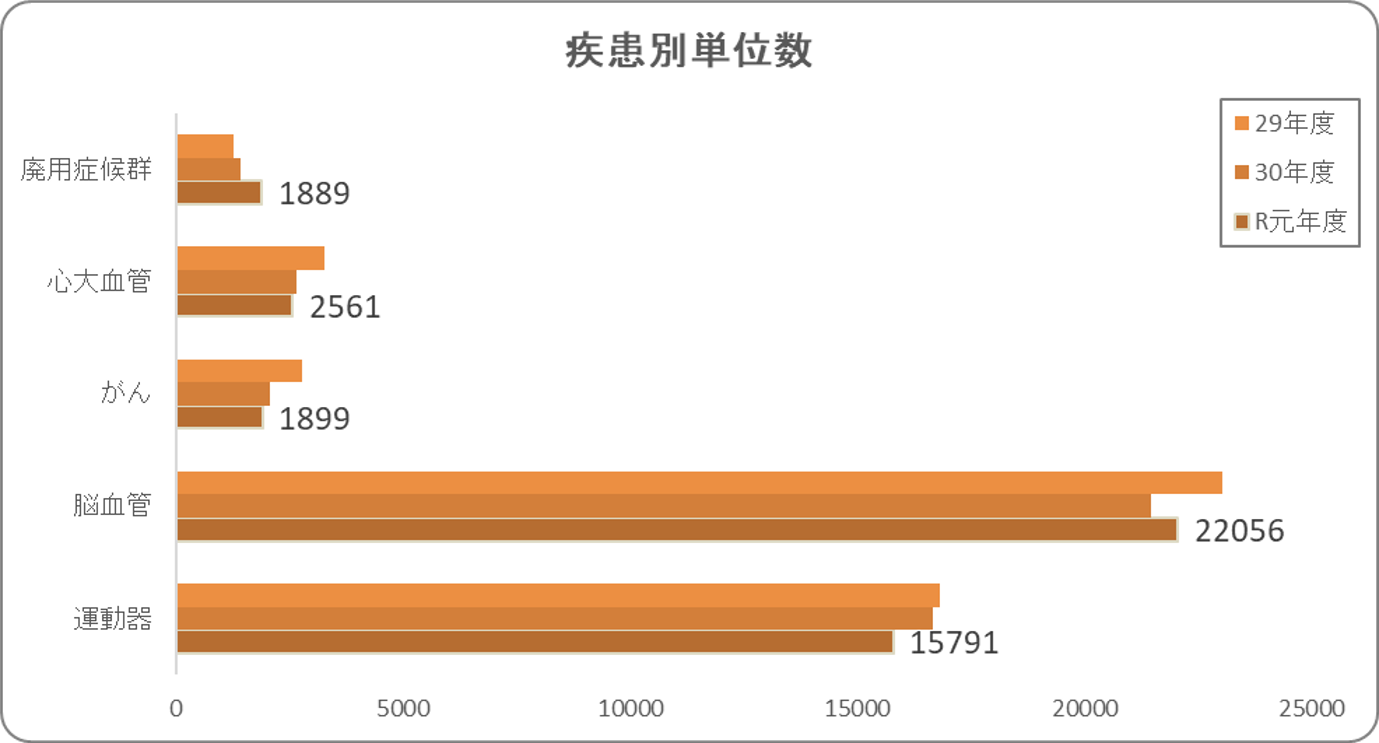

疾患別リハビリテーションの実績(新患者数、単位数)は以下の通りです。

依頼数が最も多いのが運動器疾患です。運動器は骨・関節・筋肉・神経など身体を動かしたりする組織・器官のため整形外科からの処方が最多です。脊椎手術、骨折関連術後、人工関節置換術など(651人、15791単位)でした。

脳血管の障害は多岐にわたることが多く介入職種が多いのが特徴です。脳卒中は脳内の血管や血液の障害により発症する病気の総称で麻痺、言語、高次脳などの機能障害が出現することがあります。急性発症した脳血管疾患や手術後の患者さんが多く早期よりの介入となります。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など(502人、22056単位)でした。

がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低下、障害などに対して二次的な障害を予防し運動量の低下や生活機能の低下予防・改善を目的とします。ほぼ周術期の方です。食道癌、胃がん、大腸がん、肝細胞がんなど(170人、1899単位)でした。

急性疾患に伴う安静や外科術後又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有します。そこで基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るためにリハビリテーションを実施します。(83人、1889単位)。

心機能の回復、疾患の再発予防などを図るために心肺機能評価による適切な運動処方に基づき運動療法を行っています。標準的な実施時間は1日1時間程度です。慢性心不全、狭心症、急性心筋梗塞など(109人、2561単位)でした。

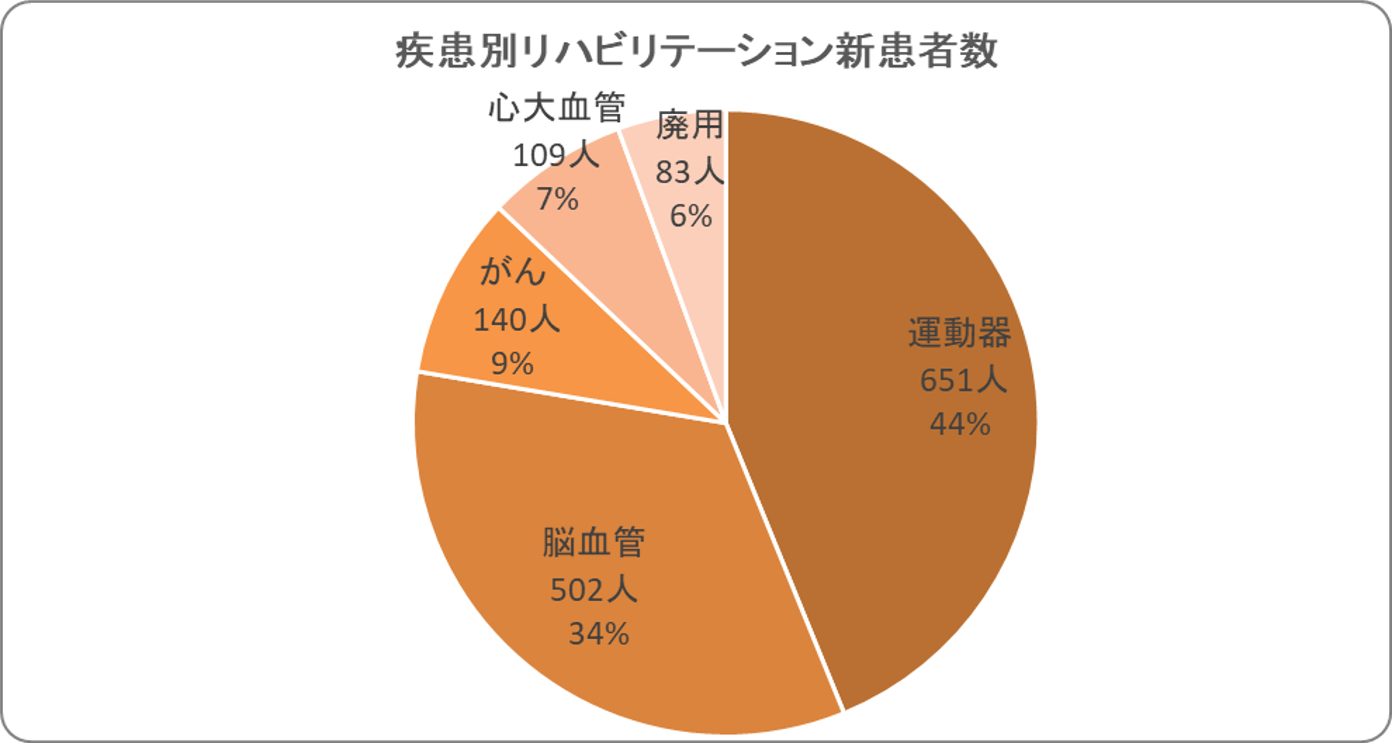

運動器(651人、44%)、脳血管疾患(502人、34%)、がん(140人、9%)、心大血管(109人、7%)、廃用(83人、6%)となっています。

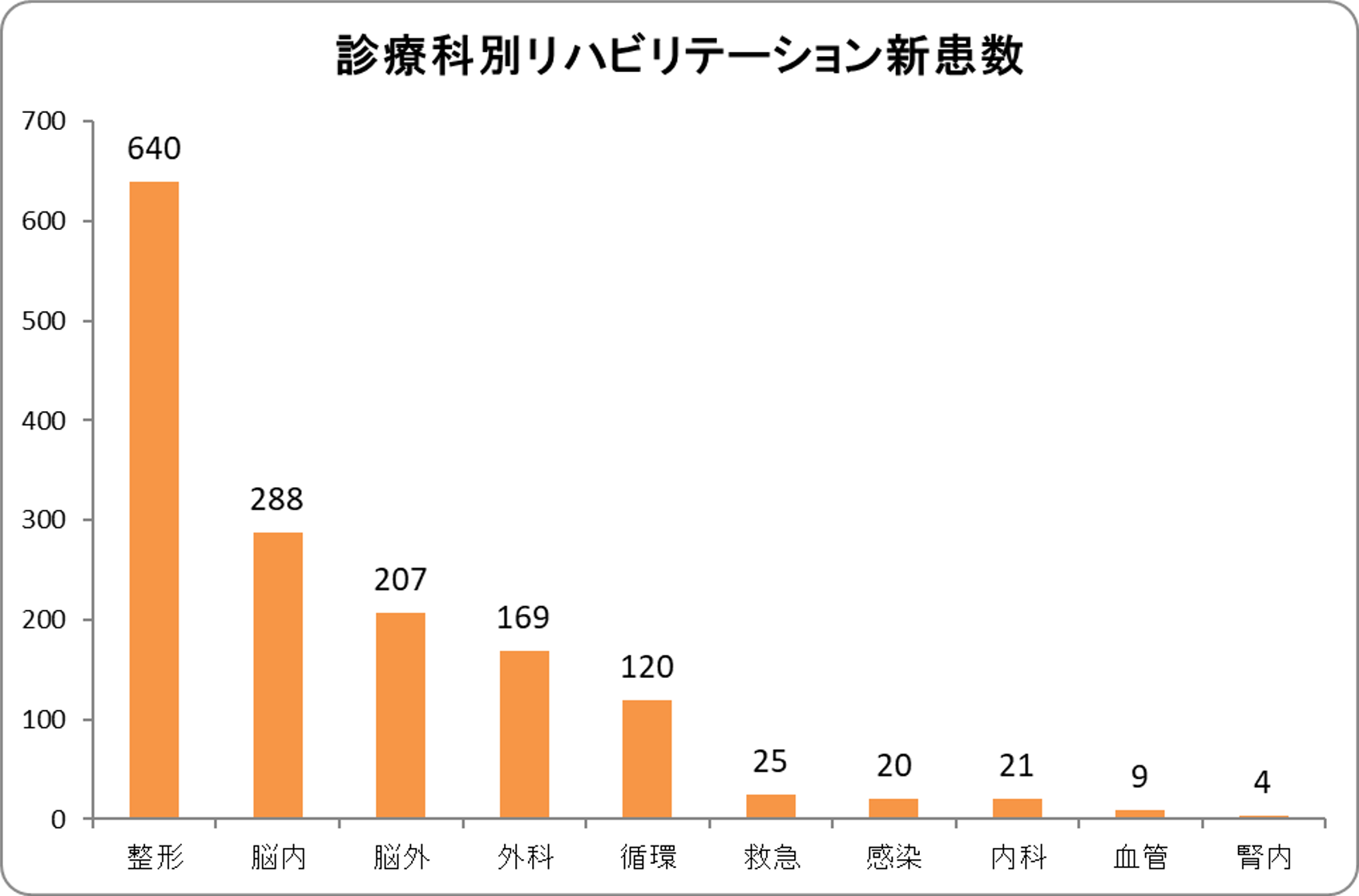

整形外科640人、脳神経内科288人、脳神経外科207人、外科169人、循環器内科120人、救急科25人、感染症内科20人、内科21人、血管外科9人、腎臓内科4人でした。

平成10年より臨床実習施設として県内・県外からの実習生の受け入れを行っています。令和元年度は熊本保健科学大学と帝京大学(福岡医療技術学部)の理学療法学科、作業療法学科の学生6名が臨床実習を行いました。

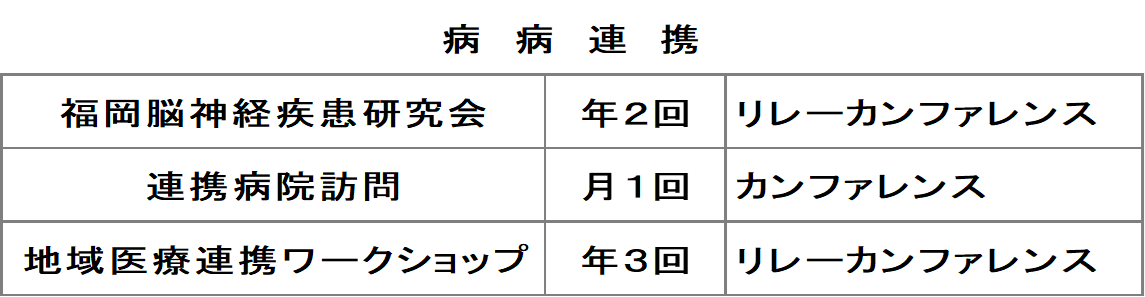

当院独自の取り組みとして平成25年より福岡市内の回復期リハビリテーション病院への訪問を行っています。いわゆる「顔のみえる医療連携活動」で、月に1度、医師、看護師、MSW、PT、OT、STがチームを組み、転院された患者さんを訪問します。訪問先スタッフともにラウンドやディスカッションを行い、転院後の患者さんの状態や問題点の共有を図っています。患者さん達にとっても継続した医療を受けられている安心感や信頼感があり、大変意味ある活動と考えています。このような医療連携活動が1病院の活動ではなく、当たり前の地域医療連携に発展していけたらと思っております。

例年、新人看護師に対して移乗・介助法の研修会を開催しています。移乗や介助の知識・技術の向上を目的としたサポート研修です。

各診療科との連携は整形外科、脳卒中センター(脳神経内科、脳神経外科)、外科、循環器内科と毎週カンファレンス(脳卒中センターは毎日)と合同回診を行っています。

また平成30年度より集中治療室(ICU)での早期離床・リハビリテーションを実施しています。集中治療中の不動による合併症や活動性低下を予防し、機能の維持と回復を目的とした活動です。毎日、専任スタッフが救急医師とICU看護師との情報共有・連携・協働を図り早期リハビリテーションを実施しています。スタッフ間でも患者さんの転帰が改善している実感があるようです。開設10年目となるSCUとともにチーム医療を実践し急性期リハビリテーション職として今後も務めてまいります。

チーム医療として摂食嚥下ケアサポートチーム、栄養サポートチーム(NST)、呼吸ケアサポートチーム(RST)での活動でチームの一員として活動しています。