ホーム > 診療科・施設 > 専門医療チーム(サブセンター)のご案内

肝臓、胆道(胆管、胆嚢)、膵臓に発生する疾患はそれぞれの臓器が近接しており、発生した病気がお互いに影響を与えることも多くなります。こうした疾患を扱うには高度の専門性が必要ですので内科、外科の垣根を取り払い肝・胆・膵センターとして診療にあたっています。

肝臓、胆道(胆管、胆嚢)、膵臓に発生する疾患はそれぞれの臓器が近接しており、発生した病気がお互いに影響を与えることも多くなります。こうした疾患を扱うには高度の専門性が必要ですので内科、外科の垣根を取り払い肝・胆・膵センターとして診療にあたっています。

毎週定期的にセンター内では内科外科合同回診を、また放射線科も参加の下合同カンファレンスを行い、最適な治療方法を選択し加療を行っています。

肝臓内科は総勢4名で、うち日本肝臓学会専門医3名(指導医1名)、日本消化器病学会専門医3名(指導医1名)を擁しています。また当院は日本肝臓学会および日本消化器病学会の認定施設となっており肝臓、胆道、膵臓疾患の専門性を持った診断と治療を行っています。 診療内容は肝機能障害の原因診断・加療、抗肝炎ウイルス療法、肝癌治療、腹水や肝性脳症などの肝不全治療、食道静脈瘤治療(EVL、EIS)、胆石・胆嚢炎や膵炎治療、閉塞性黄疸の診断と治療(ERCP、PTCD)、経十二指腸乳頭的胆管結石採石術など多岐にわたっており、担当医はこれらの治療手技に精通して総合的な肝臓・胆道・膵臓疾患治療を提供しています。

C型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対し平成26年9月よりインターフェロンフリー治療として、ジェノタイプ1型に対しダクルインザ・スンベプラ併用療法が24週投与で始まり、インターフェロンを用いず副作用の少ない経口薬剤で高率にウイルスが排除できるようになりました。以後平成27年8月よりハーボニー配合錠、11月よりヴィキラックス配合錠、平成28年11月よりエレルサ・グラジナ錠がいずれも12週投与で加療できるようになり多くの患者さんがウイルス排除に成功しています。またジェノタイプ2型に対しましても平成27年5月ソバルディ・リバビリン併用療法が12週投与で始まり、高率にウイルスが排除できるようになりましたが、腎機能低下例には処方できませんでした。平成29年11月よりジェノタイプや腎機能に関係なく最短8週投与で加療できるマヴィレット配合錠が処方できるようになり、更には平成31年2月よりC型非代償性肝硬変に対しエプクルーサ配合錠が、また令和元年8月よりマヴィレット配合錠が12歳以上の小児に処方できるようになり、C型肝炎は治る時代に突入しました。当院もすでに300症例以上の加療を行い95%以上のウイルス排除に成功しています。

肝癌治療は、特に力を入れてきた分野です。平成元年の当院開院当初より1,500例を超える治療経験があり、治療開始から10年・15年を超えて生存されている方も増えています。

この治療には、診療科の垣根を越えた連携が重要であり、外科・放射線科とも協力し毎週合同カンファレンス・回診を行い、ラジオ波凝固療法等の局所凝固療法、経カテーテル的肝動脈化学塞栓療法、肝切除術、分子標的薬等の薬物療法等より最適な治療方法を選択あるいは組み合わせて行っています。

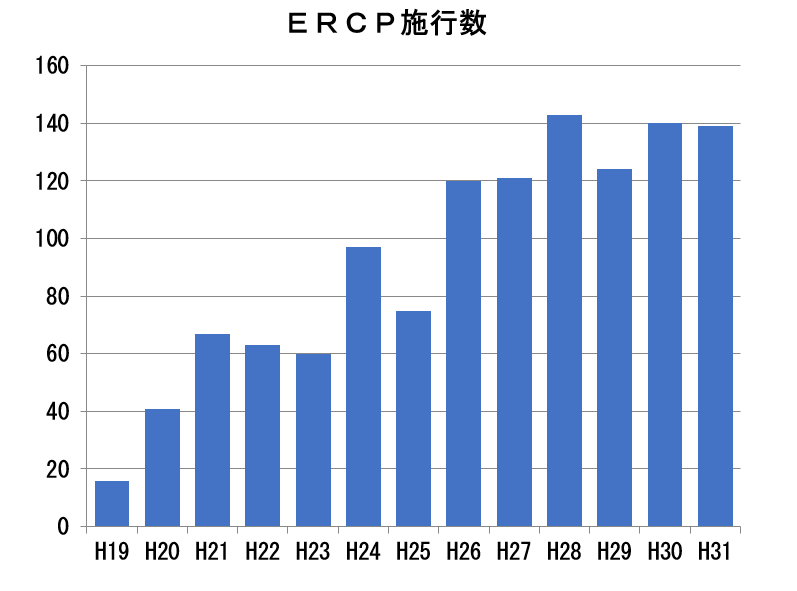

胆膵系疾患の診療にも力を入れており、平成19年は20件以下であったERCP施行数も平成26年以降は120件以上と症例数も大きく増加しています。

ステント挿入や総胆管採石も積極的に行っており、造影検査だけではなく治療・処置も増加しています。

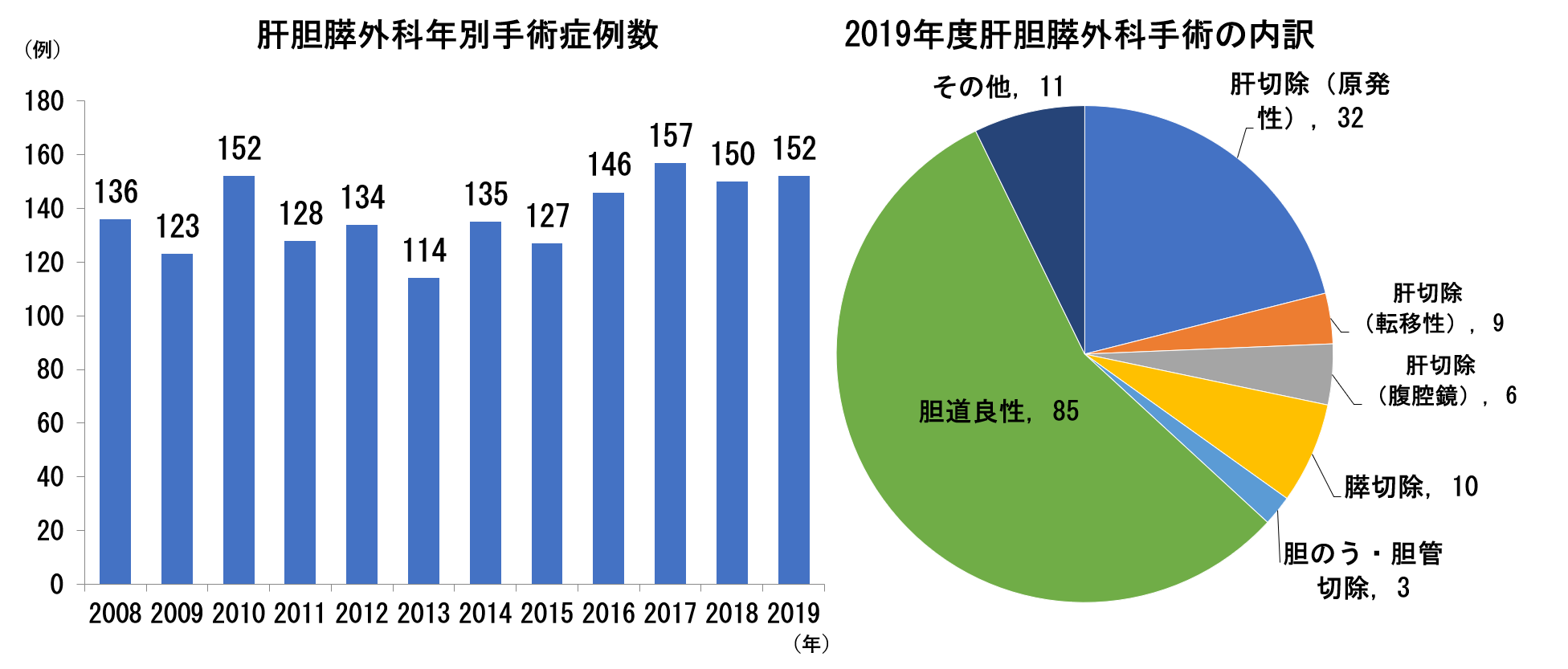

肝胆膵センターでは肝臓、胆嚢、膵臓などに関する病気や悩みに対して解決できるように、外科、内科、放射線科が互いに連携を行い診断、治療にあたります。外科的治療が最適と判断した場合は外科部門が積極的に関わり、治療を行います。

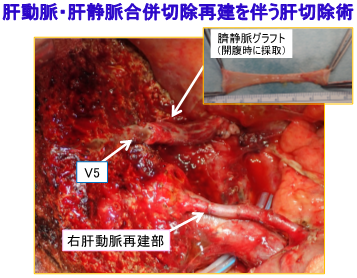

平成元年に福岡市民病院開院以来肝癌に対する外科治療は内科、放射線科と連携して治療を行っており、安心、安全、確実な治療を患者さんに提供するよう、福岡県における専門施設として重要な役割を果たしてきました。原発性肝がんに対しての肝切除術の長期治療成績は5年生存率52%、10年生存率26%と良好な成績を挙げています。また、必要に応じて肝動脈や肝静脈の合併切除・再建を必要とするような高難度肝切除術も積極的に対応していきます。

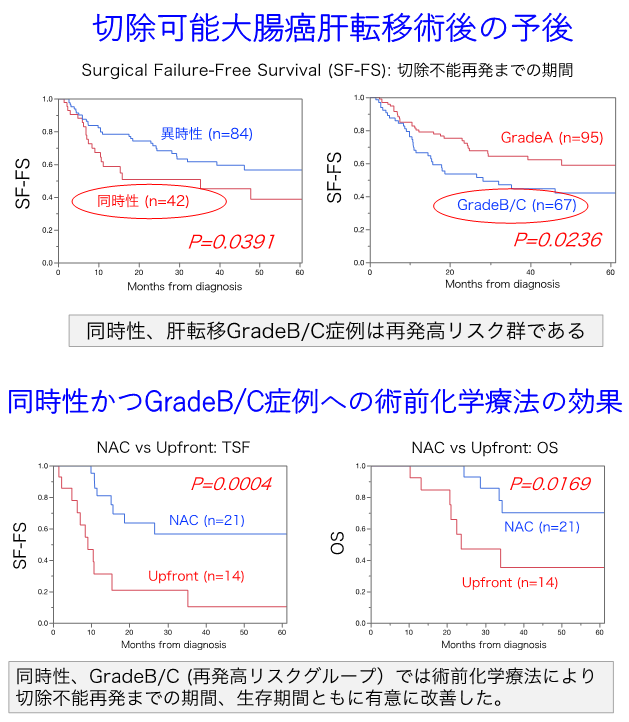

近年の化学療法の進歩により切除不能であった大腸癌肝転移症例が化学療法後に切除可能となり(Conversion Surgery)、予後を改善させることがわかっていますが、切除可能肝転移症例に対する術前化学療法(NAC)の至適適応基準はまだ定まっていません。我々は観察研究にて同時性かつ肝転移GradeB/C症例が再発高リスク群であること、その高リスク群にNACを施行することにより予後が改善することを明らかにして報告しました。

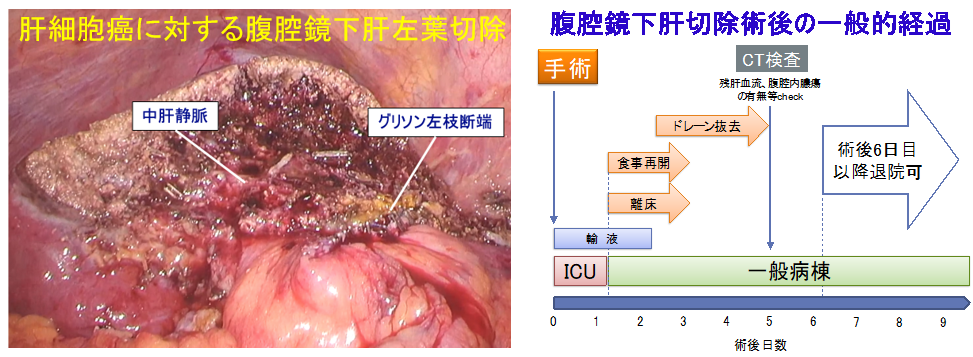

近年傷が小さくて術後の回復が早い腹腔鏡下手術が様々な臓器で行われています。胃癌や大腸癌では広く普及してきていますが、それに比べて肝臓癌、膵癌の腹腔鏡下手術の歴史はまだ浅く、2010年に腹腔鏡下肝部分切除・外側区域切除といった小範囲の手術がまず保険適応となり、2016年になりようやく肝葉切除等のより大きな範囲の腹腔鏡下肝切除術が保険収載された所です。これは肝切除そのものが大出血等のリスクもあり腹腔鏡下での操作性に制限のある条件下での手術は難易度が高く、安全・確実に行うためには肝切除術・腹腔鏡手術両方の手技に精通している必要があるからです。そのため腹腔鏡下肝葉切除等の大きな肝切除術は一定の施設基準をみたす一部の施設でのみ行われています。

当院では2012年より腹腔鏡下肝部分切除を導入しており、また新しく本年度(2020年)より肝亜区域切除、区域切除、葉切除等のより大きな切除に対する施設基準も取得し、安全に施行可能な症例に対して腹腔鏡手術を行ってまいります。

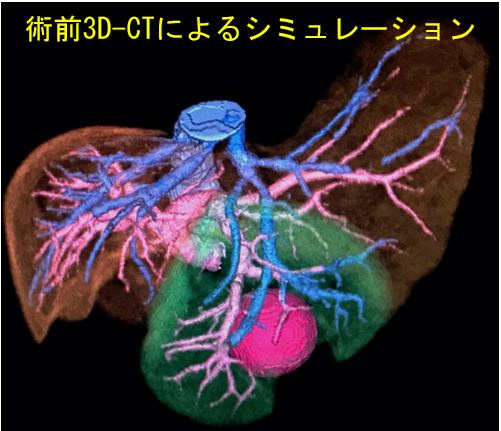

術前は3D-CTを用いた手術シミュレーションや先進的なEOB-MRIを用いた肝機能評価、術中は合併症を低減させるための様々な独自の工夫を行っています。その結果前任地での3年間の腹腔鏡下肝切除術後の重篤な合併症(Clavien-Dindo Grade3以上)の発生は0%でした。術後の鎮痛剤の必要量も半減し、大半は術後1週間以内に退院可能で患者さんにも満足していただいております。

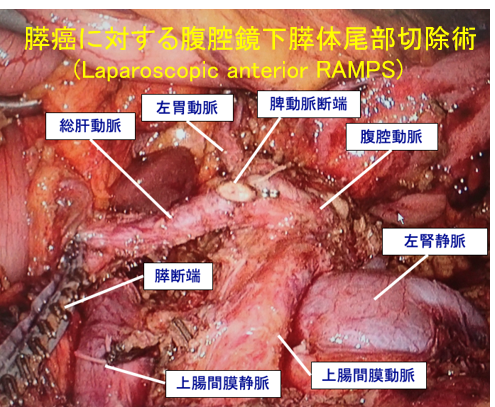

膵癌に関しても2016年より腹腔鏡下膵体尾部切除術が保険適応となり、当院でも実施いたします。

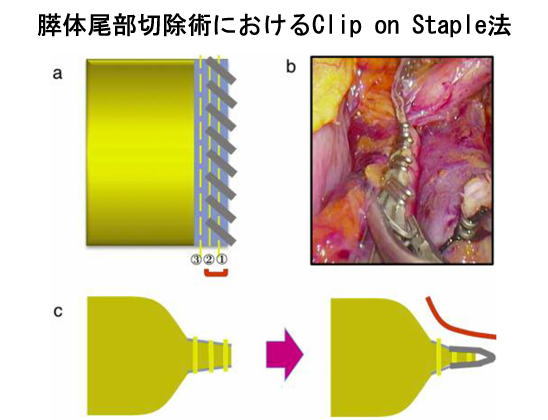

膵癌は診断時に既に遠隔転移等により手術不能なことも多く、手術可能な症例は約2割程度といわれています。手術が施行されても再発率が高いことが問題ですが、近年では切除可能な症例でも術前・術後に化学療法を行うことで予後が改善することが明らかとなっています。しかし膵癌手術時の一番の問題は膵切除特有の合併症です。膵液瘻は腹腔内出血、敗血症等の重篤な合併症の引き金となり、高い周術期死亡率(2.9%: NCD Annual Report2012)の原因となっています。合併症が発生すると退院までに要する日数も延長し、術後補助化学療法が早期に開始できなくなることも予後を悪化させます。そのため、膵癌術後の合併症をいかに減らすかが重要です。前任地では様々な独自の工夫(膵体尾部切除術におけるClip on Staple法等)を行うことで臨床的膵液瘻の頻度を4.5%、重篤な合併症(Grade3以上)を0%にまで低下させることができました。また、我々が開発した膵体尾部切除術におけるClip on Staple法に関しては、その有効性・安全性を更に確認するため、当院が中心となり全国約20の施設・大学病院にて多施設共同ランダム化試験を実施する予定です。

胆のう結石症・急性胆嚢炎等の胆道良性疾患に対しては、基本的に全例腹腔鏡手術の適応としております。特に高度炎症を伴った急性・壊疽性胆嚢炎に対しては早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術を積極的に行っています。総胆管結石はまず内科にて内視鏡的に胆道採石を試み、不可能であった場合は腹腔鏡下胆管切開採石術を施行します。