当科は平成15年に脳神経外科とともに脳卒中・脳神経センターとして発足し17年経過しました。昨年に続いて4人体制で診療を行っています。4人中3人が神経内科専門医(うち2名は指導医)であり、2名は脳卒中学会専門医です。当院は神経学会教育施設でもあります。

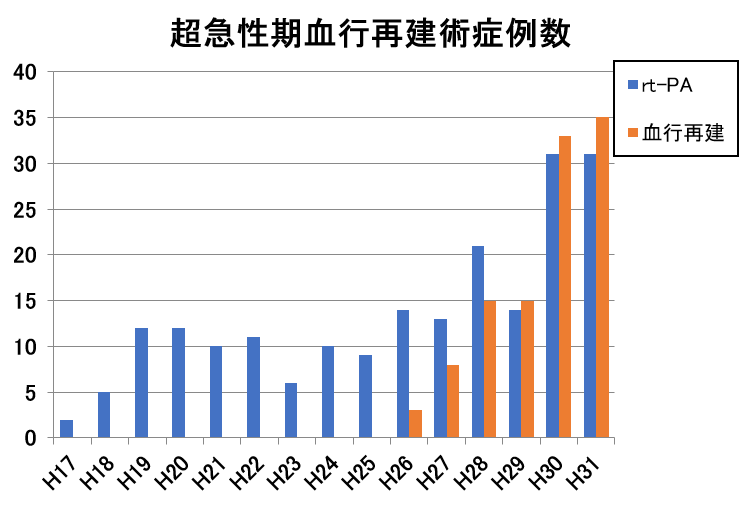

当院では神経救急疾患に力を入れており、その中でも急性期の頭部血行再建治療は脳神経外科と協力して行っています。超急性期の血行再建術の適応時間は症例を選べば24時間まで対象になる場合があり、適応できる症例も増えてきています。令和元年度にはrt-PA(血栓溶解薬)を 31例(30年度31例)と昨年と同数ですが過去最高の患者に対して使用しました。また、急性期血管内治療は35例(30年度33例)に施行しています。(rt-PA+血管内治療症例あり)またそれ以外にも頸動脈ステント留置も脳神経外科と協力して施行しています。頚動脈狭窄症例については、当院では脳神経外科とのカンファレンスを行い、血行再建が必要かどうか、必要な方には頸動脈内膜剥離術か頸動脈ステント留置術のどちらがよりよい治療が出来るかを総合的に判断しています。

令和元年度の当科入院患者総数は470人でした。内訳は虚血性脳血管障害(脳梗塞、一過性脳虚血発作)219例、脳出血16例、てんかんなどのけいれん57例、末梢性めまい8例、神経免疫性疾患22例、神経変性疾患26例、髄膜炎、脳炎14例でした。前年の脳卒中(脳梗塞、一過性脳虚血発作、脳出血)は259例でしたので、令和元年度は235例とやや減少していますが、血栓溶解療法の数は変化していません。入院患者数は前年の471例とほぼ同数でした。

学会発表は日本神経学会九州地方会に毎回演題を発表しているほか、日本内科学会九州地方会、日本脳卒中学会総会などでも発表しています。

当科の特徴としては神経内科疾患全般に対応可能ということがあげられます。急性期疾患では脳卒中を始め、けいれん、神経感染症(脳炎、髄膜炎)、多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン・バレー症候群などの疾患も診療しています。当院では脳神経外科、放射線科、リハビリと毎朝カンファレンスを行い、緊密な連携をとっています。

またパーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症などのいわゆる神経難病の診断や治療も行っています。以上のように当院では多岐にわたる神経疾患を診療しています。県難病ネットワークとも連携しています。